施工品質檢驗記錄數位化實作

本文說明在建築與翻修工程中,如何有系統且分階段推動施工品質檢驗記錄的數位化實作。內容涵蓋現場資料收集與表單標準化、行動裝置與影像證據應用、材料驗收與採購系統整合、排程與估算的串接、合約與承包管理的應用,以及長期資料保存與風險治理策略,提供業主、監造、承包商與專案管理團隊在實務導入時可行的步驟、常見挑戰與落地建議。

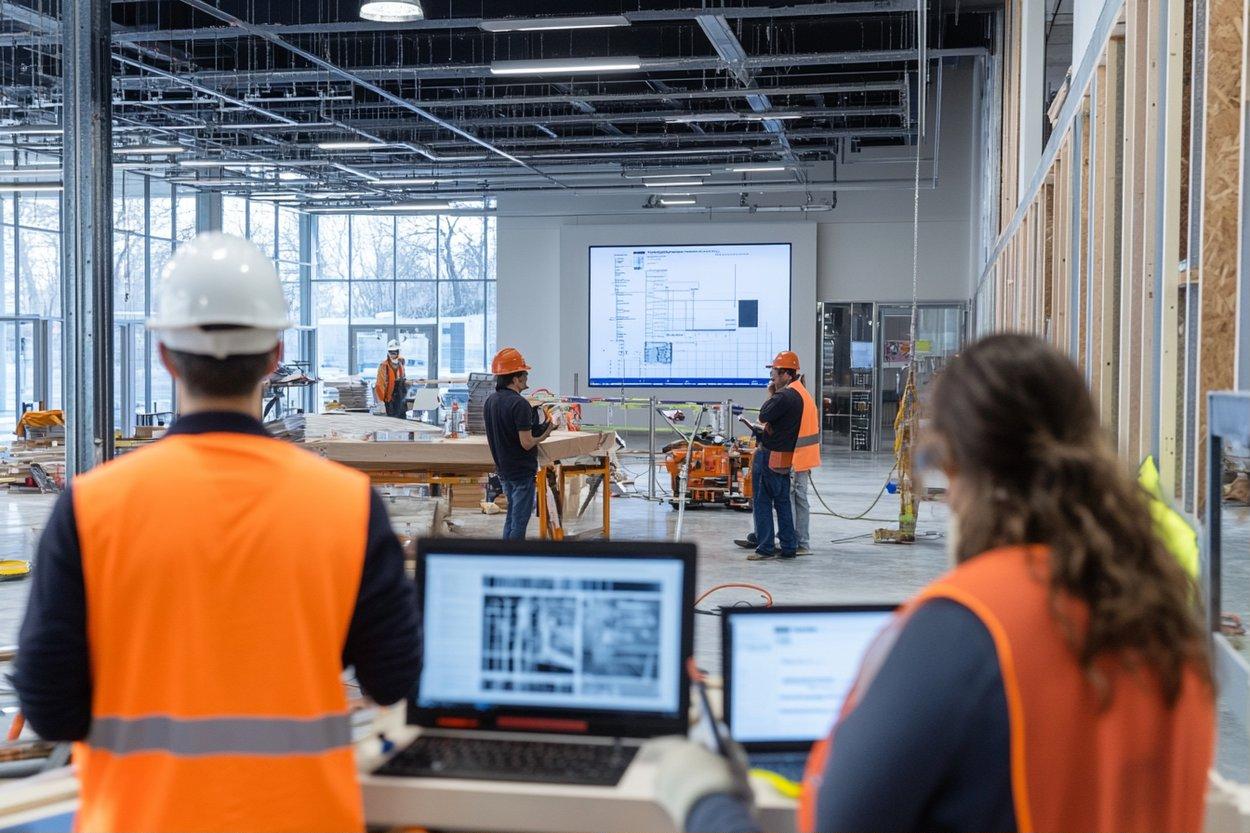

在當前建築與翻修專案管理中,施工品質檢驗記錄數位化已成為提升管理效率、降低風險與強化合規性的關鍵措施。數位化不僅是把紙本表單轉為電子檔案,而是重新設計檢驗流程、建立統一資料欄位、導入行動化現場紀錄與影像證據,並與採購、排程與合約系統串接,形成可追溯的品質管理閉環。成功的數位化實作需兼顧現場操作便利性、資料一致性與長期保存機制,並配合明確的權限控管與稽核流程,才能在日常監造與未來查核時發揮實際效益。

在建築與翻修流程中如何收集檢驗資訊

在實務上,先界定需數位化的檢驗項目,例如地基、結構接縫、鋼筋綁紮、混凝土強度檢驗、電氣配線、防水施工與裝修收尾等。設計表單時採用結構化欄位(檢驗時間、檢查位置、檢驗人員、材料批號、量測數據、照片),並要求必填格式以避免遺漏。現場人員以手機或平板填報時,系統應支援離線緩存、自動同步與多角度影像上傳,以確保在訊號不佳的工地也能完整記錄並保留時間戳與地理位置資料,便於後續分析與責任釐清。

數位化在安全與許可證管理的應用與效益

將安全檢查紀錄、事故通報與法定許可證文件納入統一平台後,可建立完整簽核與稽核歷程,提升合規管理效率。系統能設定定期檢查提醒與逾期警示,並在發現不合格情況時自動發出整改通知,追蹤處置期限與完成狀態。對於需提交的許可證資料,數位化可加速匯出審核資料並附上簽章紀錄,降低因文件不齊或版本混亂而導致停工或罰則的風險。

材料驗收、採購與物流記錄如何整合檢驗資料

材料進場驗收時應同步記錄供應商、送貨單號、批號、檢測報告與現場照片,並由系統自動比對採購合約與規格條件;若檢驗不符,立即觸發退貨或替換流程並記錄處理結果,有助於責任追溯與成本控管。結合物流追蹤資訊可以預測材料到場時間,協助排程調整以減少等待或臨時採購造成的追加成本,並為未來估算材料費用與供應商績效評估提供歷史數據支持。

排程、估算與預算如何與檢驗系統串接

將檢驗通過的里程碑設定為後續工序啟動的條件,能避免未檢合格項目導致的返工和工期延誤。當檢驗平台可自動產生變更單並連動估算與預算調整時,專案管理者可以即時掌握財務偏差並評估風險。此一串接使承包單位、採購部門與專案管理團隊能以相同資料基準協同決策,快速回應現場問題並降低突發追加費用的機會。

承包關係與合約在品質管理中的數位化應用

合約條款、驗收標準與罰則應明確記錄並內嵌於數位系統,要求承包商依指定格式上傳檢驗證明與簽核紀錄,以利責任劃分與爭議釐清。系統化的檢驗軌跡除了可作為驗收依據,也能支援保固期內的維修與索賠流程。建議在合約中明訂資料交換格式、檢驗頻率與資料保存義務,使各方在數據交換與驗收標準上達成一致,降低後續爭議成本。

資料保存、查詢與風險治理策略

數位化後需建立明確的資料保存期限、分級存取權限、備援與還原機制,並採用索引與標籤(如專案編號、樓層、材料類別)以便快速檢索。資料治理政策應明確誰能建立、修改或匯出紀錄,並執行版本控制與稽核日誌以確保資料完整性。對於敏感資訊應採加密與角色式存取控制,並定期進行備份與還原測試,確保長期可用性與法規合規性,降低資料遺失或不當存取所帶來的風險。

結語:施工品質檢驗記錄的數位化是一項系統性改革,需從現場檢驗標準化、行動化資料收集與影像證據導入做起,並與採購、排程、估算及合約管理系統有效串接。搭配嚴謹的資料治理與保存策略,分階段導入並持續優化流程,可提升品質監控效率、降低返工與風險,並為稽核與保固提供可靠且可追溯的依據。